Автор статьи - Матрусова Татьяна Николаевна.

Японские сады в стиле сэнтя

Аннотация. Интерес к японским садам среди владельцев загородных участков в нашей стране в последнее время заметно вырос, и это заставляет ландшафтных дизайнеров все больше интересоваться состоянием садового искусства в самой Японии. Однако многое из накопленного в Японии опыта остается до сих пор неизвестным в нашей стране, что существенно ограничивает возможности наших практиков в поисках вариантов для воплощения в жизнь. Одной из неисследованных областей в японском ландшафтном дизайне до сих пор остаются сады так называемых городских интеллектуалов, испытавшие со времени своего возникновения сильное иностранное влияние, но не утратившие при этом характерной национальной идентичности. Эти сады, на наш взгляд, могут представлять собой одно из наиболее перспективных направлений деятельности ландшафтных дизайнеров по внедрению японского опыта в практику.

Вот уже несколько лет профессиональные дизайнеры и многочисленные садоводы-любители в нашей стране проявляют большой интерес к японским садам. Однако они испытывают большие трудности, пытаясь создать такой сад на том материале, который бывает им доступен. Так называемый дзэнский чайный сад, который часто попадает в сферу их внимания как объект для воспроизведения, относится к одному из довольно хорошо освещенных в литературе типов японских садов. Однако попытки перенести именно такие сады в чужую среду в силу своей сильной специфики не обходятся без больших искажений и значительных потерь. Чаще все сводится к размещению отдельных специфических, национально окрашенных деталей, которые не в состоянии выразить суть эстетики японского сада. В то же время дзэнский чайный сад в самой Японии уже давно уступил место другому образу, который также будучи основан на чайной культуре, гораздо более пригоден, на наш взгляд, для перенесения в чужую среду.

Речь идет о садах так называемых городских японских интеллектуалов, которые в условиях кардинальных сдвигов в политической и социальной системе Японии стали появляться там начиная с середины 17 века, а в массовых масштабах - примерно с конца 18 века. Это время в Японии характеризовалось большими социальными и экономическими изменениями, которые были связаны с переходом страны от средневековых междоусобиц к полному контролю над обществом со стороны верхушки военного сословия (сёгуната). В стране развивалась экономика, быстро росли города, куда стекалось население со всей страны. Здесь появлялись новые социальные слои и группы людей, в составе которых, несмотря на жесткую, официально предписанную социальную иерархию, вместе оказывались представители самых разных слоев общества. Среди образованной части городского населения были и те, кто прежде составлял ныне гонимую аристократию, бывших землевладельцев даймё и разорявшееся воинское сословие, а также лица, которые представляли совсем новый социальный класс, - торговцы и промышленники. В истории японской культуры они известны как бундзин, интеллектуалы, образованная часть населения городов.

Бундзин представляли собой довольно разнородное сообщество не только в социальном плане, но и с точки зрения своих занятий. Большинство были профессионалами и зарабатывали себе на жизнь своим ремеслом. Одни считали себя больше художниками, а другие – философами, поэтами или каллиграфами, хотя в то же время все они были прекрасно и многосторонне образованы, каждый владел и занимался несколькими видами искусств. Бундзин прекрасно знали поэзию, музыку, живопись, искусство керамики, владели боевыми искусствами. Их звали универсалами, даже энциклопедистами. Многие заняли в истории японского искусства, литературы и науки видные места. Среди них немало тех, кто оставил свой след также и в истории садового искусства, это Исикава Дзёдзан (1583-1672), Ингэн Рюки (1592–1673), Ёса Бусон (1716-1783), Икэ-но Тайга (1723–1776), Рай Санъё (1780-1832), Ямамото Сюнкё (1872-1933), Кансэцу Хасимото (1883-1945) и другие.

С момента своего появления в японских городах интеллектуалы отличались протестными настроениями. Их все меньше устраивали старые образцы культуры, больше соответствовавшие прежним временам феодальных войн, чем современности. Они искали иных, менее формальных и жестких форм духовной жизни. Особенностью их воззрений и чаяний становилась ориентация на образцы китайской культуры в широком смысле слова. Они искали в ней идеалы как для творчества, так и для самой своей жизни, свободной, на их взгляд, как в Китае от условностей косного общества и жестокостей властей. Само название этой группы интеллектуалов восходит к соответствующему понятию, взятому из далекой китайской истории: бундзин по-японски — это то же самое, что по-китайски вэньжэнь, или буквально «человек культуры».

Китайское влияние на Японию традиционно было довольно сильным во все времена. Самое общее представление о том, какой вид и смысл должен был иметь отшельнический сад в представлении японской интеллигенции эпохи Эдо, дает знакомство с китайской философией так называемых «мудрецов» (точнее Семи мудрецов), которых она выбрала себе в качестве образцов для подражания. Речь идет о полулегендарной группе ученых мужей, живших в Китае в 3 веке. Удалившись от государственной службы, они образовали кружок так называемых вольных художников, известный под названием «Семь мудрецов из бамбуковой рощи».

Они были даосами, наделенными выдающимися литературными и художественными талантами. Мудрецы отвергали современное им конфуцианское учение и авторитет правительства своего времени, избрав для себя уединенный образ жизни, наслаждение природой и собственным творчеством. В самосовершенствовании и развитии собственной индивидуальности они видели смысл жизни. На труд семь мудрецов смотрели как на забаву, как на вид отдыха. Своими основными жизненными ценностями они считали здоровье, долгожитие, сбалансированное питание и всякие чувственные наслаждения, что, впрочем, не мешало им вести разгульный образ жизни, грешить возлияниями и разным дебоширством. Время от времени мудрецы собирались вместе, чтобы посостязаться в творчестве, что нередко сопровождалось пьянством и различными эксцентрическими выходками. Такое поведение противоречило традиционным конфуцианским идеалам и представлениям о добродетелях, главной из которых считалась государственная служба.

Тема отшельничества не могла логически не подвести их самым непосредственным образом к идее создания специальных мест для физического уединения, коими в недалеком будущем станут их собственные отшельнические сады.

Начиная с 40-х годов 17 века оно в очередной раз усилилось, поскольку в это время в Японию потянулись беженцы из числа прежней китайской элиты, разбитой маньчжурами. И опять они стали для японских интеллектуалов источником нескольких актуальных для них идей, которые соответствовали их представлениям о своем месте в обществе. Вновь особое внимание в китайской философии получила идеология отшельничества, в которой городские интеллектуалы времен Эдо увидели способ уйти от окружающей действительности. Учитывая интровертный характер японцев, желание уединиться, скрыться от мира и уйти в себя, следует сказать, что отшельничество не представляло собой новое для Японии явление. В этом отношении городские интеллектуалы времен Эдо мало чем отличались от представителей культурной элиты любого другого времени. При этом для них, как и в прежние времена для верхов японского общества, именно сад представлял собой предпочтительное место для такого бегства в собственный мир.

На протяжении как минимум всего 16 века отшельничество в Японии ассоциировалось с дзэнской чайной культурой, а в физическом отношении – с дзэнским чайным садом родзи. Весь строй этой чайной культуры определялся строгой самурайской традицией. Начиная с самого пространства чайного сада, заключенного в две (иногда даже в три) ограды, и завершая крошечным чайным домиком, где происходили чайные бдения, – все подчеркивало абсолютную герметичность, закрытость этого мира. Сад был средством дзэнского пути из суетного мира в мир просветления и как таковой не был предметом любования или наслаждения. В известном смысле сам по себе он был не так уж важен для дзэнского процесса самопостижения.

Начиная с XVII века дзэнский чайный сад стал уходить в прошлое, и интеллектуалы всячески способствовали этому, справедливо усматривая в нем связь с жесткой идеологией сёгунской власти, против которой они боролись. Место прежней дзэнской церемонии на основе порошкового чая маття стала занимать новая чайная культура, основанная на листовом заварном чае сэнтя. Новая чайная культура сэнтя вызывала симпатии сравнительной простотой способа приготовления. Считалось, что этот способ приготовления чая более целебен. Новая чайная идеология сэнтя-до, как в низах, так и среди образованного слоя, была воспринята с энтузиазмом. К популяризации сэнтя привлекали врачей, более того, одно время считали, что порошковый чай вообще вреден. В идеале употребление заварного чая вообще не связывали ни с каким-либо ритуалом, его можно было пить в любой приятной обстановке, в веселой компании с друзьями. Эстетически и духовно чайная культура сэнтя несла с собой идею более открытого мира, в котором человек является частью большой природы, и это кардинально отличало ее от прежнего понимания целей чайного действа тяною. Новый сад возвращал человека к красоте природы как самоценности.

Именно так представляли себе вначале чаепитие сэнтя его проповедники, пришедшие из Китая. Считается, что первым любителем чая сэнтя в Японии, создавшим еще в начале 17 века отшельнический сад, сильно отличавшийся от дзэнского, был художник и поэт, некогда соратник самого Токугавы Иэясу, почитатель китайской культуры, знаменитый Исикава Дзёсан. Уединившись в своей усадьбе Сисэндо, он попытался разрушить прежние представления об отшельничестве, как о чем-то противопоставленном красоте окружающего мира.

Однако прошло немало времени, прежде чем основная идея новой чайной культуры об открытости миру и связи с природой укоренилась в сознании японцев. Поначалу люди продолжали не связывать чайную культуру сэнтя с красотой специально сделанного для этого сада. Чай сэнтя ассоциировался у них просто с тем живописным окружением, в котором теперь можно было проводить время, свободное от забот. Подобные ландшафты пока не стремились воспроизвести непосредственно в самих садах, приискивая для своих усадеб такие места, уже обладающие естественной красотой на берегах рек и в долинах гор. Таков был и тот сад, в котором опора на идею о самоценности красоты природы была заявлена открыто и недвусмысленно впервые в практике строительства японских садов. Впоследствии все это направление будет названо в японском садовом дизайне натуралистическим.

Хозяином и автором такого сада «с природой вовне» был один из основателей идеологии новой чайной культуры сэнтя, интеллектуал и знаменитый создатель многотомной неофициальной истории Японии Рай Санъё (1780-1832). Его сад появился в Киото в начале XIX века на реке Камо как раз в том месте, где на противоположном берегу открывался удивительно красивый вид. Вид был настолько хорош, что само название сада, возникшее как его описание Санси суймэй (букв. пурпурные горы с кристальными родниками), практически сразу закрепилось в японском языке в качестве нарицательного выражения для обозначения красоты природы вообще. Выражение «санси суймэй» до сих пор означает, что лучше слов о красоте пейзажа не найти. В применении к формировавшейся идеологии садов интеллектуалов оно приобретало символическое значение и выражало суть перемен, которые происходили в отношении японцев к саду как выражению красоты природы. В результате встроенность природы в сад Санъё, слияние с окружающей красотой внешнего мира и нераздельность с ним стало заявкой на самостоятельность нового типа японского сада.

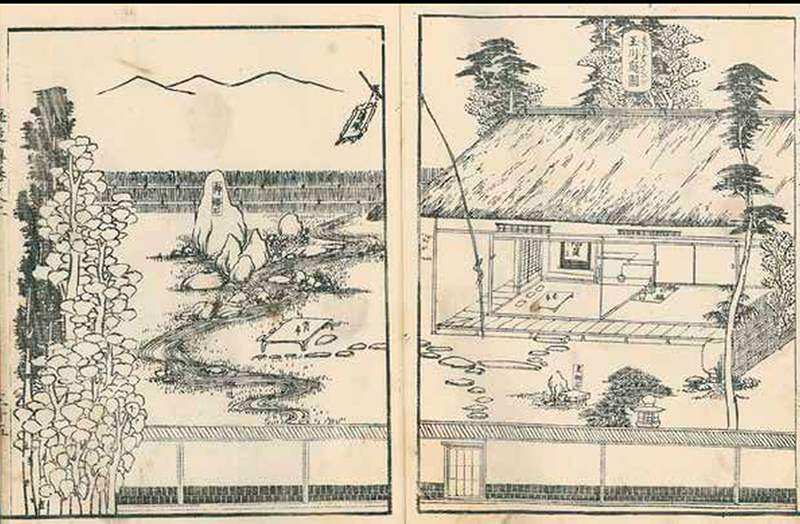

Впрочем, красивых мест в городах все же не хватало, и постепенно стали появляться сады, в которых картины природы создавались средствами, присущими техникам ландшафтного дизайна. Важно при этом еще раз подчеркнуть, что речь шла не о символах как таковых, что было характерно для прежних исторических японских садов, а о воспроизведении самой природы. Тогда же, в первой половине 19 века интерес к садам сэнтя возрос настолько, что появляются первые учебники по садовому искусству с рекомендациями по их устройству.

Чайный сад в стиле сэнтя. Рисунок из учебного пособия по садовому искусству Акидзато Рито. Начало 19 века

Большое внимание в них обращается на пожелания о включении в сады не только общих картин природы, но и отдельных ее деталей. Делается акцент на изображение ручьев и других источников воды, важных для организации чайных мероприятий. И это не было случайностью. Дело в том, что принесенная из Китая культура чая сэнтя базировалась на самом первом трактате о чае поэта Лу Ю (1125-1210), жившего во времена династии Сун (960-1279) и почитаемого в Китае как самого главного мастера чая и великого мудреца. В своем трактате он оставил множество правил приготовления заварочного чая, в числе которых самым важным считалось употребление природной воды высокого качества. Оценивая качество воды разных источников, Лу Ю относит воду из ручьев и водопадов к наилучшим.

Постепенно именно движущийся поток воды – ручей, водопад или река – становится основным элементом, привлекающим японского дизайнера при разработке пространства усадебного сада. К числу самых первых случаев устройства садов с ручьями относится сад середины 17 века Сэнган-эн, владельцами которого был клан местных даймё. Они были большими почитателями китайской культуры и любителями чая сэнтя, поэтому для таких чаепитий в саду была специально построена китайская беседка. Характерно, что в общий дизайн сада был включен вид ручья естественного происхождения. Он не только служил источником чистой воды для чая, но и определял как раз ту связь сада с природой, в которой городские интеллектуалы видели базовую идеологию нового сада вообще.

Ручей в саду Сэнган-эн. Кагосима. 1658 год.

Появление ручья в саду совершенно преобразует пространство сада, делает его более сложным и интересным по сравнению с садами, которые, по сложившейся к этому времени в Японии традиции, имели двухчастную структуру. Непосредственно перед зданием находилось некое пустое, сакральное, пространство, а за ним можно было видеть пейзажную часть с прудом. Подобная структура была характерна для садов со времен Хэйана, а также для ранних дзэнских садов, и такой сад полагалось рассматривать только из помещения дома.

Воспроизведение в саду графики природного ручья было сопряжено и с необходимостью изображения сложного рельефа его поймы. Поэтому создание ручья логически выливалось в обязательность использования средств трехмерной геопластики. Переход от двухмерной графики русла к топографии всей его поймы не только усиливал выразительность создаваемого в саду пейзажа, но обеспечивал также связь нового сада с традиционным его пониманием именно как пейзажа (сансуй), который теперь можно было представить в виде реальных холмов (сан) и рек (суй). Более того, усиление внимания к рельефу поверхности сада расширило возможности дизайнера по использованию ручья в иных образах. Появились сады с временными водотоками или даже c высохшими руслами, достоверность существования которых в парадигме новой эстетики была оправдана исключительно использованием геопластики. Любопытно, что в дальнейшем, когда японские художники ближе познакомились с европейскими абстрактным искусством, геопластику в садах стали использовать также для символического изображения ручья. Так, например, в более поздних садах интеллектуалов популярность приобрела утопленная в холмах дорожечная сеть, стилизованная под рисунок меандрирующего ручья.

Дорожечная сеть в виде ручья среди холмов. Сад Киункаку, Атами. 1919 год.

Наличие ручья в саду определяло произвольную структуру усадебного сада. Такой сад стало лучше рассматривать не только из дома. Уже начиная с XVII века по садам начинают гулять. Этому способствовал переход к иному построению дома в стиле сукия-дзукури (или просто сукия). Дом в этом стиле представлял собой набор жилых помещений, выстроенных в форме ломаной кривой линии. Своей гибкой формой такой дом мог быть приспособлен к любой конфигурации участка, к любым идеям автора сада. Структура сукия прекрасно подходила к произвольной структуре сада, которая определялась положением ручья в пределах усадьбы. Ландшафтный архитектор получил возможность изменять конфигурацию других деталей проекта и весь проект в целом в зависимости от конкретных условий и обстоятельств.

Удобства использования сада в стиле новой чайной культуры сэнтя прекрасно сочетались с достижением необходимого эстетического эффекта. Поэтому среди любителей чая сэнтя оказалось немало тех, кто не преминул воспользоваться этими преимуществами новой архитектуры и создать такой сад с ручьем, который можно было рассматривать, гуляя по саду, а при желании, как и прежде, не выходя из дома.

Надо сказать, что архитектура сукия-дзукури быстро завоевала симпатии публики не только потому, что она была так же хорошо приспособлена к общению с садом, как и для нужд повседневного быта. Была еще одна очень важная причина: в таком доме можно было проводить чайные церемонии, в том числе многолюдные, в стиле сэнтя. Более того, по этой причине архитектура сукия-дзукури стала называться чайной. При этом она уже имела мало общего с той прежней чайной архитектурой в виде уединенных отшельнических домиков для проведения церемоний в духе тяною, которая была характерна для дзэнских садов. Встроенная в жилой дом, она должна была стать и стала гораздо более мирской по сравнению с тем сакральным обликом и смыслом, который сопровождал прежнюю чайную архитектуру при дзэнском монастыре.

Интересна и архитектура самого Зала. Это типичная свайная постройка, характерная для Японии с древности, примеры которой можно видеть в святилище Исэ (III в.). Перегородки ситомидо между столбами, выполнявшие функции как стен, так и окон, состояли из верхней подъёмной рамы и нижней части, которая также могла сниматься. Двери были двустворчатыми, что говорит об отсутствии в те времена сёдзи. Высокая галерея, ограниченная перилами, предполагала любование садом стоя, а не сидя, как это было принято позднее. Интересным представляется также отсутствие спуска с галереи непосредственно в сад.

Сукия-дзукури. Кацура Рикю 17 век.

Характерно в этом контексте развивалась судьба чайного домика как архитектурного сооружения. Прежде всего дзэнский его вариант в виде крошечной хижинки, покрытой тростником, имел в это время вполне определенную тенденцию если не к полному исчезновению, то к удалению в музейную резервацию. Впоследствии японской общественности и государственным властям, озабоченным разрушением традиционной культуры, пришлось приложить немало усилий, чтобы наряду с самой чайной церемонией в стиле тяною в какой-то мере восстановить оставшиеся экземпляры этой архитектуры. Основная же тенденция в этой области состояла в кардинальном изменении облика чайного домика под влиянием новой культуры чая сэнтя и садов интеллектуалов. И это изменение диктовалось тем новым отношением к саду как месту соединения человека с природой, о чем речь шла выше.

Прежде всего чайный домик, если он существовал в саду наряду с домом в стиле сукия, непременно должен был быть вписан в ландшафт, созданный дизайнером. Особенности архитектуры такого сооружения должны были обеспечивать возможность общения человека с природой во время чаепития. Было важно соединить этот процесс с процессом созерцания сада, и в этом виделась главная задача архитектора. Появились чайные домики, красиво расположенные непосредственно над водной гладью пруда или над ручьем. Они становились более открытыми, в них появились большие окна. Часто домик был открыт на все стороны таким образом, чтобы люди могли практически все время находиться в саду, не выходя из помещения.

Чайная комната в саду Дзико-ин

В ряде случаев архитектура становилась настолько простой, что облик домика фактически не отличался от беседки, фантазию архитектора направляли пристрастия хозяина сада. Иногда это были павильоны в китайском стиле с типичными для него ажурными ограждениями. Бывало так, что приверженцы буддийской идеологии заказывали беседки, которые в плане имели форму свастики. Со временем все чаще предпочтение стали отдавать совсем простым беседкам в так называемом стиле адзумая (досл. восточный домик), конструкция которых покоилась всего на четырех столбах. Все, что напоминало в этом сооружении об отшельническом чайном домике прошлых лет, сводилось к простой крытой тростником четырехскатной крыше.

Беседка в стиле адзумая в саду писателя Мусянокодзи Санэацу (1885-1976)

К началу эпохи модернизации страны, начавшейся с реставрации императорской власти в 1868 году, японскими интеллектуалами был накоплен уже довольно значительный опыт в области устройства усадебного сада. Тогда это направление садового искусства подверглось новым влияниям, на этот раз со стороны Запада. В процессе модернизации Японии иностранные специалисты, а также японские деятели из числа приверженцев западной культуры принимали активное участие.

В это время традиционное японское искусство испытывало серьезный кризис, раздавались голоса о необходимости отказа от того, что было создано веками. Внимание к западному пониманию проблем эстетики среди японских художников и ландшафтных дизайнеров было очень большим, но большими были и разочарования. Западное влияние на развитие японского сада оказалось не столь однозначным, как этого хотелось бы отечественным адептам новых идей. Поначалу было много неудачных проектов, которые взяли за основу совмещения традиций школы японского садового искусства с набиравшей популярность архитектурой в западном стиле. Растерянность царила среди садовых мастеров, которые поначалу пытались создать нечто новое путем механического сложения частей двух совсем разных систем, во многом не совместимых друг с другом. Часто в японских садах появлялись дома, построенные по проектам модных западных архитекторов, в результате чего получалось не соединение, но противопоставление одного другому. В самой Японии отношение к таким проектам довольно неоднозначное. Типичный пример такого сотворчества, когда европейский дом и японский сад не сочетаются друг с другом и остаются как бы сами по себе, — усадьба Сэйби –эн (на севере Японии в перф. Аомори).

Другой, менее критичный вариант, – это сады в усадьбе Кю Фурукава в Токио.

Постепенно с этой проблемой начали так или иначе справляться. Впоследствии довольно благополучно стало выглядеть соединение японского сада с архитектурой кубических форм, конструктивистской архитектуры, которая в самой Японии выросла из отечественной архитектуры додзо-дзукури.

Надо сказать, что далеко не так уж благополучно обстояло дело и с садами интеллектуалов, натурализм которых уже никого не восхищал и также подвергался резкой критике в художнической среде. Среди них появляются примеры, далеко не столь одухотворенные теми идеями взаимосвязи между человеком и природой, как это задумывалось изначально. Некоторые были перенасыщены китайской фактурой, бьющей в глаза яркостью и вычурностью. Их обладатели из числа нуворишей превращали свои сады в предмет демонстрации богатства и были образцами дурновкусия. В них исчезала первоначальная идея интеллектуала – презрение к земному благополучию, устремленность ввысь, обращение к высшим силам природы.

Вместе с тем часть художественной элиты страны при всей своей озабоченности конфуцианским пониманием красоты как неотъемлемой части высоко морального человека, который думает о материальных благах в последнюю очередь, была очень сильно ориентирована на получение с Запада максимума полезного для своей нации. Даже то обстоятельство, что западная эстетика тесно связана с понятием утилитарности, не сильно ее шокировало. Не случайно автор первой в Японии теории эстетики Ниси Аманэ (1829-1897) при переводе трактата Дж.Ст. Милля (1806-1873) «Утилитаризм» видел свою цель именно в том, чтобы превратить науку об эстетике в инструмент, пригодный для достижения практических результатов в модернизации страны.

Проблема для японцев того времени была, скорее, в другом. Большинство не принимало тех идей индивидуализма, с которыми к ним пришли философы и практики с Запада. Но и в этом японские интеллектуалы, имея за спиной большой опыт борьбы с сёгунатом за свободу творчества, воспринимали западную идею о важности «индивидуальной оригинальности» более лояльно, чем многие в своей коллективистской стране. Поэтому иностранное влияние оказалось для них не только не разрушительным, но, даже напротив, скорее благотворным. По словам исследователя, «обозначилась идея готовности правящей элиты ослабить конфуцианские вожжи и признать за сферой личных эмоций человека не только право на существование, но и право конструировать новый образ страны, быть важным элементом становления новой культурной идентичности японца в эпоху Мэйдзи».

Ярким примером этого служит сад Мурин-ан, который появился в самом конце XIX века во владениях тогдашнего премьер-министра Японии, маршала Сухопутных войск Ямагаты Аритомо (1838-1922). Он относился к новому поколению интеллектуалов, которые участвовали в свержении сёгуната Токугавы, и слыл западником, «человеком со вкусом» (сукися) и ценителем прекрасного. Случилось так, что под непосредственным началом Ямагаты Аритомо оказался Ниси Аманэ, который в то время служил в Военном ведомстве правительства Мэйдзи. Маршал высоко ценил философа за деловые качества. Как высоко образованный человек он был знаком с новыми веяниями в японской культуре, в том числе не понаслышке знал теорию своего подчиненного о красоте, как ее понимали на Западе. В 1878 году Ниси Аманэ читал лекцию перед членами императорской семьи, где присутствовало также все высшее чиновничество. Ямагата Аритомо, видимо, уже тогда был впечатлен рассказами философа о принципах западной, в частности, английской эстетики. Идеи английской школы ландшафтного дизайна, как отметят впоследствии исследователи, сильно повлияли на концепцию его сада в Мурин-ан.

Сад Мурин-ан, Киото

Известно, что общую концепцию своего сада Ямагата Аритомо создал сам в духе чайной культуры сэнтя, которую продолжали исповедовать тогда многие японские интеллектуалы. В качестве того, кто должен был спроектировать сад, Ямагата выбрал малоизвестного в то время ландшафтного дизайнера Огаву Дзихэя. Тот оказался очень талантливым художником и прекрасно понял, каким должен был стать такой сад. Выбор участка для сада определили свойства окружающей природы, и в первую очередь наличие великолепных видов гор Хигасияма, в которые как бы врезался острым углом треугольник выбранного участка.

Эту видневшуюся вдали картину гор дизайнер соединил с садом таким образом, что, как отмечали современники, они составляли друг с другом единое целое. В результате такого слияния довольно небольшие фактические размеры участка увеличивались многократно. Открытое пространство в центре сада дополнительно увеличивало его настолько, что создавалось впечатление, будто это уже и не сад вовсе, а сама природа вторглась в пределы человеческого обитания.

Наличие пресной воды в садах, проектируемых на основах чайной культуры сэнтя, считалось обязательным условием. И в этом отношении авторам сада Мурин-ан повезло. Именно в период его создания власти Киото, озабоченные длительным упадком экономики города, который нарастал в связи с переносом столицы в Токио, предпринимают ряд мер по его преодолению. В частности, губернатор решил воплотить в жизнь идею, которой на тот момент было уже несколько веков - проложить канал от огромного озера Бива до центра Киото, чтобы обеспечить город водой и электричеством, а также наладить его транспортные связи с другими частями страны. Смелый проект, как минимум, удался в первой его части: город получил долгожданную воду. Наряду с возрождением тех отраслей промышленности, которые остро нуждались в ней, новый толчок в развитии получило местное садоводство. В Киото появляется целый ряд усадеб, сады которых были спроектированы гениальным Огавой Дзихэем с использованием вод канала от озера. Первым среди них был Мурин-ан.

Ручей в саду Мурин-ан стал организующим началом для всей его структуры. Его сложная конфигурация определила расположение и сочетание основных композиционных частей сада. В своей центральной части поверхность поймы покрыта дорожечной сетью, сформированной среди холмов и впадин, имитирующих геопластику естественных ландшафтов. Именно ручей подчиняет себе общую концепцию дорожечной сети и построение видовых точек как на открытых участках поймы, так и на периферии сада. Графика ручья, при всей своей разветвленности, исполнена таким образом, что взгляд, направленный на центральную его часть, совпадает с главной вистой сада, представленной импортированным видом гор Хигасияма. Все это вместе способствовало созданию иллюзии присутствия человека в условиях реальной природной среды.

По признанию многих японских и зарубежных специалистов сад Мурин-ан стал первым в стране по-настоящему современным произведением садового искусства и оказал на его развитие в Японии в ХХ веке огромное влияние. Многие при этом относят данный факт на счет опыта английской школы ландшафтного дизайна, который был усвоен авторами сада. В частности, обращают внимание на то, как был устроен обширный газон с тропинками, предназначенными для гуляния. Так, по словам Амасаки Хиромасы, специалиста по садам Огавы Дзихэя, «открытый и яркий газон, напоминающий сельский пейзаж, вероятно, перекликался в уме Ямагаты Аритомо, который был очень хорошо знаком с Западом, с английским ландшафтным садом». Это действительно кардинальным образом отличало такой сад от традиционного японского сада, гулять по которому прежде никому не приходило в голову. Раньше такое «пустое» пространство (по-японски ма) считалось сакральным, общаться с ним можно было исключительно сидя, не выходя из помещения.

Нельзя, однако, при этом не заметить, что развитие японского дизайна, начиная с 17 века самостоятельно продвигалось по этому пути и, скорее всего, оказалось в одном русле с определенными общемировыми тенденциями. Более того, в самое последнее время вопрос о происхождении пейзажного сада в Японии стали рассматривать совсем в ином ключе. Так, ландшафтный архитектор из Нидерландов, известный специалист по японским садам Уайб Куитерт утверждает, что именно японский сад XVII-го века оказал влияние на английский ландшафтный сад, а не наоборот. Речь идет о так называемом китайском пейзажном стиле шараваджи, о котором у нас уже довольно хорошо известно. В Британии второй половины XVII века с легкой руки сэра Уильяма Темпла, английского посла в Голландии и автора нескольких книг по садоводству, этим термином стали пользоваться для обозначения естественного пейзажа, или так сказать, «красоты в нерегулярности» («beauty in irregularity»). В Японии этот термин (по-японски сяраадзи или сярэадзи) появился среди производителей тканей для кимоно как обозначение стиля, характеризующего свободное расположении на них рисунка. Возможно, такой «художественный беспорядок» уже соответствовал восприятию европейским зрителем нового для него пейзажного стиля.

Однако Уайб Куитерт идет дальше в своем стремлении обосновать японское происхождение термина и стиля, названного словом «сяраадзи». Выделив в нем морфологический корень «адзи» (или «вкус»), он предъявляет его в качестве символа, который был закреплен за японским городским интеллектуалом («человеком вкуса», производителем «вкуса») начиная с тех пор, как они сами громко заявили о своем месте в культуре Японии. При этом Куитерт напрямую связывает происхождение термина именно с этими «высокоинтеллектуальными и чуткими любителями и знатоками искусства из элиты (японского общества – Т.М.)». В качестве одного из важных аргументов в пользу своей гипотезы Куитерт выдвигает тезис о том, что во второй половине XVII века в дизайнерском искусстве Японии произошли кардинальные изменения, даже революция, результаты которой были завезены в Европу голландскими купцами. Как известно, только им из иностранцев было позволено торговать с Японией в то время, когда страна находилась в самоизоляции. Как раз тогда у некоторой части японских ремесленников появился своеобразный бизнес по созданию товаров для иностранцев, которые расписывали топографическими и ландшафтными сюжетами в технике лаковой живописи. Видимо, один из таких предметов и был вывезен в Европу голландским купцом Эрнстом ван Хогенхоеком, специализировавшимся на торговле такими вещами, продан Уильяму Темплу, и послужил последнему зрительной иллюстрацией к услышанному рассказу о пейзажных садах Японии.

Сундук с изображением сада Сюккэй-эн в Хиросиме работы японских мастеров лаковой живописи.

Инкрустация. Лак. 17 век.

Доводы Куитерта относительно того, что термин шараваджи в своей основе был японским, не вызывают сомнений. Будучи связан именно с пейзажным стилем, он одновременно свидетельствует о приоритете в происхождении пейзажных японских садов перед английскими. Однако вопрос об источнике появления практики с использованием самого этого стиля остается невыясненным. Можно предположить, однако, что те отголоски о связи этого стиля с Китаем, которые звучали в первоначальной атрибуции термина шараваджи, все же имеют под собой основание. Если вспомнить, что очередной поток китайских политических иммигрантов буквально хлынул в Японию в середине 17 века, то, по всей видимости, совсем не случайно Эрнст ван Хогенхоек, принеся с собой этот термин и рассказ о нем из Японии, назвал сам стиль китайским. И, конечно, он мог слышать это от самих японцев. В середине XVII века, в очередной раз, как уже было показано выше, китайцы оказали огромное влияние на всю культуру Японии. Не случайно именно в это время и у городских японских интеллектуалов появляются первые усадебные сады в пейзажном стиле, образ которых был навеян им из Китая. Сами пейзажные картины, которые воспроизводились в японских садах, повторяли реальные (и обычно очень известные) образы китайской природы.

Притом, что к началу ХХ века японский сад по закону бумеранга приобрел некоторые черты своего английского аналога, тем не менее эти сады имеют определенные различия. Одно из важнейших отличий японского сада от западного традиционно состояло в сохранении так называемой пустотности, что соответствовало общему эстетическому принципу, выработанному японской культурой в течение многих веков.

Известно, что в традиционной китайской и японской живописи тушью отдельные участки бумаги или шелка остаются нетронутыми, создавая «пустоту». Эти паузы, состоящие из ничего, сосредоточивают в себе ожидание какой-либо определенности. Чем откровеннее пустота, тем многостороннее, вариативнее ее субъективное восприятие, тем шире возможности сотворчества. При этом оно полностью лежит на совести воспринимающего субъекта, а художник выступает в данном случае только в роли провокатора. Такие «паузы» имеют большой мировоззренческий смысл, они соединяют изображения материальных предметов в ясно ощущаемую целостность. В саду применение такого приема вызывает ощущение воздушности пространства, впечатление спокойствия, внутренней гармонии. Так, в саду Мурин-ан, например, это достигается расположением лесистых участков по периметру и свободного пространства между ними, которое, несмотря на «пустоту», воспринимается центром единой величественной композиции.

Исследователи задаются вопросом, «действительно ли принцип пустоты «ма» является привилегией лишь Японии, её, так сказать, монополией в мировой культуре?» И в настоящее время можно сказать, что этот вопрос носит, скорее, риторический характер. Проблема пустоты, как в эстетическом плане, так и сугубо с практической стороны, становится актуальной и для западного человека. Эта проблема активно обсуждается в научной и художественной среде. И все же различия в отношении к пустоте на Западе и на Востоке существуют, что в сфере ландшафтного дизайна оказалось немаловажным обстоятельством.

Традиционно открытое пространство в японском саду приравнивалось к пустому, потому что оно всегда было сакральным. Общение с сакральной пустотой принципиально отличается от общения западного зрителя с открытым пространством сада. Для человека с западным менталитетом открытое пространство равноценно приглашению к его «употреблению». Для японца, священное по определению, оно не может стать утилитарным. Можно наблюдать, с каким ужасом реагирует японский монах на попытки какого-нибудь незадачливого иностранного туриста пройтись по заветному монастырскому садику, сделанному в стиле карэсансуй.

Появление пейзажного сада с его принципиально новой идеологией гедонизма стало серьезным испытанием для японского менталитета. Утилитарное отношение к прежде сакральному «ма» повлекло за собой иное отношение дизайнера к пространству сада в целом, что отразилось на перестройке всей его структуры и взаимоотношению с ней. В известном смысле японской зритель оказался перед проблемой выбора, что для него важнее: удовлетворять ли свои здешние желания, или устремиться к божественному. Любопытно наблюдать, как в результате иной японец предпочитает последнее. Ему, которому уже как минимум целый век «разрешено» гулять по пейзажному саду, вдруг приходит в голову общаться с ним сидя, то ли разглядывая что-то, то ли постигая нечто в самом себе.

Вид сада Мурин-ан из дома. Медитация.

Но если японскому зрителю бывает не так уж сложно сдержать свое желание пройтись по саду, то нас открытое пространство гораздо сильнее искушает нарушить его и прогуляться. В результате дизайнер постоянно сталкивается с проблемой невозможности сохранить проектируемое пространство в первозданном виде из-за стремления клиентов как можно плотнее физически заполнить его собой. Не говоря о дорожках, которые уж точно должны быть использованы в полной мере, но и сам газон скорее служит площадкой, где можно или бассейн разместить, или песочницу. Идея остаться наедине с пустотой нас не устраивает, она как бы даже страшит.

Поэтому нельзя пройти мимо остроумного решения этой проблемы, недавно предложенного нашим отечественным дизайнером с использованием больших массивов стриженных кустарников на японский манер.

Открытое пространство в саду Елены Асташкиной

Получившийся монотонный покров, с одной стороны, создает здесь вполне приемлемый аналог пустого пространства, пригодного как для увеличения размеров сада, так и для обеспечения желаемого вида. Вместе с тем, заполнив это место кустарником и ограничив физическую его доступность для гуляния, автор стимулирует зрителя к иному характеру общения с садом, предлагает ему задержаться здесь, посидеть, поразмышлять.

Японские усадебные сады городских интеллектуалов обладают особым потенциалом с точки зрения приживаемости за рубежом по нескольким причинам. Прежде всего следует подчеркнуть, что это не абстрактные, и часто даже не символические сады, с образом которых часто ассоциировано само название «японский сад». Это, в первую очередь, пейзажный сад. И хотя никакие аутентичные особенности и детали традиционного японского сада (например, природный камень, фонари или те же чайные домики и беседки) не противоречат его облику, как и нет в нем принципиального противостояния идеям символизма, в то же время нет и того нажима на эти национальные черты, которые одни, будучи перенесены на чужую почву, рискуют внести когнитивный диссонанс в западное восприятие всего сада и вызвать едва ли не отторжение. Напротив, ассоциирование усадебного сада городского японского интеллектуала с пейзажным садом вызывает в нас знакомый отклик психологического комфорта, ибо такая эстетика очень близко подходит к некоторому общему пониманию красоты.

Воспроизведение такого японского сада предъявляет к ландшафтному дизайнеру определенные требования, прежде всего осмысления и проникновения в суть самих природных явлений и понимания законов их изображения. Соединение такого подхода с осознанием глубинных причин, которые дали японскому автору повод изобразить в своем саду то или иное природное явление, способно привести к замечательному эффекту. К счастью, именно таким образом воспринимают некоторые наши дизайнеры японский опыт воспроизведения пейзажной картины, и в практике отечественного ландшафтного дизайна уже появились обнадеживающие результаты. В частности, заслуживают внимания попытки создания сада с ручьем в сочетании с характерной геопластикой его поймы. При этом весьма успешными оказалось использование приема, свойственного садам японских городских интеллектуалов по расширению пространства сада за счет соединения его с окружающим пейзажем.

Водопад с ручьем и окружающим пейзажем.

Проект Ирины Андриановой. 2019 год.

Исключительно важно то, что на протяжении своей истории японские сады испытали на себе многие иностранные влияния, причем не только со стороны Китая, но начиная с середины 19 века – со стороны западной мысли. Это привело к тому, что в этих садах появились элементы, присущие садам с иной эстетикой, с иным ее содержанием. Вместе с тем они смогли не утратить своей национальной идентичности. Вне зависимости от того, насколько интенсивно такой сад наполнен специфичной фактурой, характерной для самой Японии, сочетание признаков японской сакральности, и так называемой «пустотности» пространства сада с его современной утилитарностью, на наш взгляд, уже содержит в себе уникальную возможность быть понятой и близкой сразу для обоих типов ментальности - восточной и западной. Это выделяет такой сад в самостоятельное направление развития современного ландшафтного дизайна, которое может оказаться перспективным с точки зрения успешного воплощения как в родной, так и в чужой среде.

Использованная литература:

На русском языке:

1. Власов В.Г. Эстетика пустоты в новейшей архитектуре и дизайне (философский аспект) // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». —УралГАХУ, 2015. — № 52, с.3-12

2. Скворцова Е.Л. Телесность и пустотность как отличительные особенности традиционной японской эстетики. Вопросы философии, 2011, № 12, с. 37-46

3. Скворцова Е.Л. Япония: кризис культурной идентичности при встрече с западной цивилизацией. Вопросы философии. 2012, № 7, с. 52-63

4. Соколов Б.М. Британская теория пейзажного садоводства и ее место в культуре русского Просвещения. // Философский век. Альманах. Вып. 20. Россия и Британия в эпоху Просвещения: Опыт философской и культурной компаративистики. Часть 2, с. 193-213

На английском языке:

5. Beerens, Anna. Friends, Acquaintances, Pupils and Patrons: Japanese Intellectual Life in the Late Eighteenth Century: A Prosopographical Approach. Leiden University Press, 2006, 320 с.

6. Conder, Josiah. Landscape Gardening in Japan. Dover Publications, Inc., New York, 1964, 299 c. Plate XXXIII Tamagawa Tea Garden

7. Hasunuma, Keisuke. Nishi Amane and G. H. Lewes. Kobe University law review, 1981, No.15, pp.33-43

8. Kuitert, Wybe. Japanese Art, Aesthetics, and a European Discourse: Unraveling Sharawadgi. Japan review : Journal of the International Research Center for Japanese Studies, 2014, no. 27 pp. 77-101.

9. Literati and Society in Early Modern Japan: An EMJ Panel Discussion AAS Annual Meeting, Marriott Wardman Park, Washington DC, April 4, 2002. Early Modern Japan, Fall, 2002, с. 75

10. Marra, Michael. Between Aesthetics and Literature. Brill Academic Publishers, Lieden, 15 October 2010, 505 c. с. 35

11. Marra, Michael, ed., Japanese Hermeneutics: Current Debates on Aesthetics and Interpretation. Honolulu: University of Hawai Press, 2002, 247 c. c. 89-96

12. Morgan Pitelka, Alice Y. Tseng, ed. Kyoto Visual Culture in the Early Edo and Meiji Periods: The arts of reinvention. pp. 167-169

13. Seiko Goto, Takahiro Naka. Japanese Gardens: Symbolism and Design. pp. 53-54

На японском языке:

14. Акидзато Рито. Цукияма нива дзукури дэн (кохэн). Кэнтику сёин, 1918/1/1, (Традиция создания пейзажных садов (вторая часть)), Кэнтику сёин, Изд. 2-е, 1918, 1 янв. 122 с.

15. Амасаки Хиромаса. Уэдзи-но нива: Огава дзихэй-но сэкай. (Сады Уэдзи: мир Огавы Дзихэя). Киото: Танкося, 1990

16. Уэдзи-но нива-ни окэру сэнтя-тэки хассо. Хэйсэй 15 нэндо, Ниппон дзоэн гаккай дзэнкоку тайкай кэнкю хаппё ромбун-сю. (Влияние чая сэнтя на идеологию садов Уэдзи. Материалы Всеяпонской научной конференции по садам Уэдзи, 2003 год). Journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture, 2003, 66(5), с. 381-384

anshin©2011 Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка обязательна.

Предложения о сотрудничестве, а также замечания и пожелания по сайту присылайте по адресу: anshinsad@gmail.comтел: 8 (965) 121-80-60 с 10.00 до 20.00